難聴

慢性中耳炎

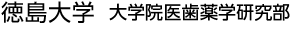

中耳炎には鼓膜穿孔を伴うものと伴わないものがあり、一般的にさす慢性中耳炎は鼓膜穿孔を伴う慢性穿孔性中耳炎を指します。ただ、鼓膜穿孔を伴うか伴わないかは経過によって変化します。

中耳炎には鼓膜穿孔を伴うものと伴わないものがあり、一般的にさす慢性中耳炎は鼓膜穿孔を伴う慢性穿孔性中耳炎を指します。ただ、鼓膜穿孔を伴うか伴わないかは経過によって変化します。

慢性中耳炎は全身抵抗力の減弱、起炎菌の薬剤耐性、鼻・副鼻腔炎の持続などで中耳の炎症が慢性化したものです。また乳児期の乳突洞発育不全、耳管機能の低下といった要因も関係しているといわれています。

このような要因による中耳内の粘膜を中心とした骨膜や骨組織の炎症性の慢性病変が慢性中耳炎の病態です。

症状

主な症状は耳漏と難聴です。進行するとめまい、顔面神経麻痺、耳鳴、耳痛、頭痛、嘔気、発熱などを起こすことがあります。症状は非活動期と活動期に分けられます。

非活動期では耳漏はないですが鼓膜穿孔部から少量の耳漏が認められ、耳内が湿った状態になりやすいです。経外耳道および耳管経由の感染で活動期に移行したりします。

活動期では鼓膜穿孔部から多量の膿性、嚢粘液性の耳漏が排出され、難聴は悪化することがあります。この耳漏は感染、過労、飲酒などによって増量することが多いです。

治療

治療には保存的治療と手術治療がありますが、慢性化して間もないものや中耳炎を繰り返したりしていない場合には保存的治療のみで鼓膜穿孔が閉鎖することがあります。

保存的治療を行う場合は通常外来で内服もしくは点耳の抗生物質を使用します。炎症が強い場合はステロイド剤を併用する場合もあります。ただ、MRSAなど抗生物質などに抵抗性の菌が原因となっている場合、保存的治療があまり奏効しないこともあります。

手術治療では耳介後部より筋膜を採取してフィブリン糊にて鼓膜穿孔部に接着し、穿孔を閉鎖します。鼓膜穿孔の大きさによって手術方法は変わる可能性があります。

真珠腫性中耳炎

基本的概念

真珠腫性中耳炎とは鼓膜の周りの一部が陷凹してへこんでいき袋状になって中にかすが溜まってしまった状態を言います。時間がたつと真珠腫は徐々に大きくなり、まわりの骨を溶かしさらに大きくなる性質があります。ここに感染が加わるとなかなか治らない耳漏がおこったりします。

真珠腫性中耳炎とは鼓膜の周りの一部が陷凹してへこんでいき袋状になって中にかすが溜まってしまった状態を言います。時間がたつと真珠腫は徐々に大きくなり、まわりの骨を溶かしさらに大きくなる性質があります。ここに感染が加わるとなかなか治らない耳漏がおこったりします。

この真珠腫にはいろいろな病態のものがあり、先天性真珠腫・後天性真珠腫・術後性真珠腫に分けられます。

- 先天性真珠腫(congenital cholesteoma)

- 後天性真珠腫(acquired cholesteoma)

- 一次性真珠腫(primary acquired cholesteoma)

- 弛緩部型真珠腫(pars flaccida type)

- 緊張部型真珠腫(pars tensa type)

- 二次性真珠腫(secondary acquired cholesteoma)

- 一次性真珠腫(primary acquired cholesteoma)

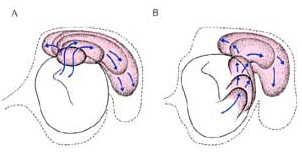

- 術後性真珠腫

- 遺残性真珠腫(residual cholesteoma)

- 再形成性真珠腫(recurrent cholesteoma)

- 医原性真珠腫(iatrogenic cholesteoma)

- 移植性真珠腫(implantation cholesteoma)

先天性真珠腫は胎生時期に鼓膜の奥に真珠腫の元になる細胞が取り残されたために生じるとされています。一般には鼓膜穿孔はなく著明な陷凹もないのですが、感染などが加わり真珠腫が大きくなることで耳漏や鼓膜穿孔が起こってくることがあります。

先天性真珠腫は胎生時期に鼓膜の奥に真珠腫の元になる細胞が取り残されたために生じるとされています。一般には鼓膜穿孔はなく著明な陷凹もないのですが、感染などが加わり真珠腫が大きくなることで耳漏や鼓膜穿孔が起こってくることがあります。

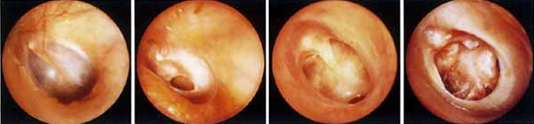

後天性真珠腫は鼓膜の一部が陷凹しておこるとされる一次性真珠腫と鼓膜穿孔縁から表皮が入り込むことによっておこるとされる二次性真珠腫に分けられます。一次性真珠腫では鼓膜が陷凹する場所によって弛緩部型と緊張部型があり、成人の場合は弛緩部型真珠腫の方がよく見られます。

術後性真珠腫は手術の後に鼓膜陷凹が再度おこって再発するものや鼓膜の奥に真珠腫の一部が残って再発するものなどがあります。

治療

真珠腫治療の基本は手術による完全除去と再発の防止です。真珠腫は放っておくとだんだん大きくなり、大きくなってからでは色々な合併症をおこす可能性が高くなります。手術の方法は真珠腫の進展範囲や患者さんの年齢などによって決められます。

| A. | canal wall up (close法) |

|---|---|

| B. | canal wall down (open法) |

| C. | canal reconstruction (外耳道再建) |

| D. | mastoid obliteration (乳突腔充填術) |

真珠腫の完全除去のためにはcanal wall downが手術の視野が取れやすいですが術後の乳突腔トラブル(open cavity problem)が生じます。canal wall upは外耳道が保持でき通常の耳の形態を保つことができますが視野が取れにくく真珠腫遺残の可能性が出てきます。それぞれの術式も一長一短があり、真珠腫の状態に応じて選択することが重要と考えます。小児の真珠腫は真珠腫が乳突蜂巣に細かく入り込んでいることが多く、数回に分けた手術が必要です。真珠腫再発がないことを確認できた後に可能なら聴力の改善を目指します。

真珠腫の完全除去のためにはcanal wall downが手術の視野が取れやすいですが術後の乳突腔トラブル(open cavity problem)が生じます。canal wall upは外耳道が保持でき通常の耳の形態を保つことができますが視野が取れにくく真珠腫遺残の可能性が出てきます。それぞれの術式も一長一短があり、真珠腫の状態に応じて選択することが重要と考えます。小児の真珠腫は真珠腫が乳突蜂巣に細かく入り込んでいることが多く、数回に分けた手術が必要です。真珠腫再発がないことを確認できた後に可能なら聴力の改善を目指します。

耳硬化症

基本的概念

耳硬化症は骨増殖がおこりアブミ骨の動きが悪くなった状態で、アブミ骨の振動が障害されるために難聴が起こる病気です。そのため固着したアブミ骨を除去して人工アブミ骨に置き換えることで劇的な聴力改善が得られます。耳硬化症の好発部位は卵円窓窩前方のfissula ante fenestramという場所です。欧米に多く見られますが、日本人の耳硬化症では高度に進行することは数%程度で稀です。

症状

耳硬化症の主な症状は進行性の難聴ですが耳鳴や耳閉感を伴うことが多いです。聴力像として2000Hzの骨導閾値上昇(難聴)が知られており、Carhart notchと呼ばれています。これはアブミ骨の固着が慣性骨導に影響することで起こる所見です。チィンパノメトリーではA型またはAs型を示すことが多いです。

治療

耳硬化症の治療の基本は手術治療です。手術の適応時期を決めるために、聴力レベル、進行度、年齢、職業などを考慮する必要があります。手術の後はある程度の運動制限が必要ですので、若年者などのスポーツをよく勤しむ場合はご相談になると思います。また女性で妊娠されている方の場合、妊娠中に手術をすることはなく、出産後も半年もしくは1年ほどは待ったあとご相談によって決めていくことになります。

手術は全身麻酔で寝ていただき、硬くなったアブミ骨を摘出します。摘出したアブミ骨の代わりに人工のアブミ骨をつないで骨伝導を再建します。ただ、合併症として術後の聴力低下、めまい、耳鳴などが起こる可能性もあります。

突発性難聴

基本的概念

突発性難聴はその名の通りある日突然に起こる感音性難聴です。原因として内耳の血流障害説やウイルス感染説などがありますが、種々の病態が考えられておりはっきりした原因は分かっていません。

症状

突発性難聴の主症状は突然の難聴で、副症状としての耳鳴は難聴の発生と前後して約9割に生じ、まためまいは難聴の発生と前後して約3割に伴うもののめまい発作を繰り返すことはありません。聴力の改善、悪化の繰り返しもなく蝸牛・前庭神経以外の著明な脳神経症状も伴うことはありません。

1973年に当時の厚生省突発性難聴調査研究班によって診断基準が作成され、現在まで用いられています。

突発性難聴診断の手引き

Ⅰ.主症状

| 1) | 突然の難聴:文字通り即時的な難聴、または朝、目が覚めて気づくような難聴。ただし、難聴が発症した時"就寝中"とか"作業中"とか自分がその時何をしていたかが明言できるもの。 |

|---|---|

| 2) | 高度な感音難聴:必ずしも"高度"である必要はないが、実際問題としては"高度"でないと突然難聴になったことに気づかないことが多い。 |

| 3) | 原因が不明、または不確実:つまり、原因が明白でないこと。 |

Ⅱ.副症状

| 1) | 耳鳴:難聴の発生と前後して耳鳴を生ずることがある。 |

|---|---|

| 2) | めまい、および吐き気・嘔吐:難聴の発生と前後してめまいや、吐き気・嘔吐を伴うことがあるが、めまい発作を繰り返すことはない。 |

診断の基準 確実例:Ⅰ.主症状、Ⅱ.副症状の全項目をみたすもの。

疑い例:Ⅰ.主症状の1)、2)の事項をみたすもの。

参考

| 1) | recruitment現象の有無は一定せず。 |

|---|---|

| 2) | 聴力の改善、悪化の繰り返しはない。 |

| 3) | 一側性の場合が多いが、両側性に同時罹患する例もある。 |

| 4) | 第Ⅷ脳神経以外に著明な神経症状を伴うことはない。 |

治療

突発性難聴の治療については、予後を左右する発症から2週間以内の早期治療が重要です。そのため、異常を感じたら早めの受診を進めます。

当科では外来にて突発性難聴と診断した場合は、ステロイドとプロスタグランディンE1製剤による点滴治療を行っています。難聴の程度や患者さんの事情などによって多少変化しますが、通常約10日間毎日このような点滴を続けます。

突発性難聴の重傷度は厚生省斑研究より以下のような分類が出ています。

Grade 1 40dB未満

Grade 2 40dB以上60dB未満

Grade 3 60dB以上90dB未満

Grade 4 90dB以上

| 注1 | 聴力は0.25、0.5、1、2、4kHzの5周波数の閾値の平均とする。 |

|---|---|

| 注2 | この分類は発症後2週間までの症例に適用する。 |

| 注3 | 初診時めまいのあるものではaを、ないものではbを、2週間を過ぎたものでは'をつけて区分する。 |

また、以下のような突発性難聴・聴力回復の判定基準に従って、聴力回復を4段階に判定します。

| Ⅰ | 治癒(全治) 1)0.25、0.5、1、2、4kHzの聴力レベルが20dB以内にもどったもの 2)患側聴力が安定と考えられれば、患側がそれと同程度まで改善したとき |

|---|---|

| Ⅱ | 著明回復 上記5周波数の算術平均値が30dB以上改善したとき |

| Ⅲ | 回復(軽度回復) 上記5周波数の算術平均値が10~30dB未満改善したとき |

| Ⅳ | 不変 上記5周波数の算術平均値が10dB未満の変化 |

突発性難聴の予後を左右する因子として以下のようなことがあげられます。

| Ⅰ | 治療開始時期が早期のものほど予後良好(14日以内の初診) |

|---|---|

| Ⅱ | 聴力低下の軽度のものほど予後良好 |

| Ⅲ | 一般に低音部は高音部より回復がよい。聴力型で予後のよいものは低音障害型で、聾型は治癒する例が少ない。 |

| Ⅳ | めまいを伴うものは聴力型や聴力低下が同程度のめまいを伴わないものより予後がやや不良 |

| Ⅴ | 10~30歳で予後良好。61歳以上で予後不良の傾向 |

人工内耳

高度感音性難聴(人工内耳埋込み術)

高度感音性難聴(人工内耳埋込み術)

基本的概念

人工内耳は補聴器でも言葉の聞き取りが不十分な高度な感音性難聴者および聾者に対し、内耳に電極を挿入して聴神経を直接電気刺激し、ことばの聞き取りを回復・獲得することができる装置です。

人工内耳の適応

人工内耳の適応には1998年に日本耳鼻咽喉科学会が適応基準を定めています。

Ⅰ.小児例

年齢 適応の年齢は2歳以上、18歳未満とする。ただし先天聾(言語習得期前失聴者)の小児の場合、就学期までの手術が望ましい。

年齢 適応の年齢は2歳以上、18歳未満とする。ただし先天聾(言語習得期前失聴者)の小児の場合、就学期までの手術が望ましい。- 聴力および補聴器の装用効果 純音聴力は原則として両側とも100dB以上の高度難聴者で、かつ補聴器の装用効果の少ないもの。補聴器の装用効果の判定にあたっては十分な観察期間で、音声による言語聴取および言語表出の面でその効果が全くなく、あるいはほとんどみられない場合。

- 禁忌 画像(CT、MRI)で蝸牛に人工内耳が挿入できるスペースが確認できない場合。ただい奇形や骨化は必ずしも禁忌とはならない。そのほか、活動性の中耳炎、十度の精神発達遅滞・聴覚中枢の障害など。その他重篤な合併症など。

- リハビリテーションおよび教育支援態勢 両親・家族の理解と同意が必須である。また、リハビリテーション、教育のための専門の組織スタッフ(言語聴覚士)と施設が必要。さらに通園施設・聴覚教育施設などの理解と協力が得られることが望ましい。

Ⅱ.成人例

- 年齢 18歳以上とする。

- 聴力および補聴器の装用効果 純音聴力は原則として両側とも90dB以上の高度難聴者で、かつ補聴器の装用効果の少ないもの。補聴器の装用効果の判定にあたっては十分な観察期間で、音声による言語聴取および言語表出の面でその効果が全くなく、あるいはほとんどみられない場合。

人工内耳について徳島新聞掲載記事

徳島大学医学部付属病院耳鼻咽喉科の武田憲昭教授が、難聴者に「人工内耳」を埋め込む手術法に取り組んでいる。昨年二月に同手術の実施施設として厚生省から認められてから、既に二人の患者が音のある生活を取り戻している。内耳障害による難聴者の中には「聞こえないもの」とあきらめている人が多いという。同病院では「手術でよくなるかどうか一度相談に来てほしい」と話している。

徳島大学医学部付属病院耳鼻咽喉科の武田憲昭教授が、難聴者に「人工内耳」を埋め込む手術法に取り組んでいる。昨年二月に同手術の実施施設として厚生省から認められてから、既に二人の患者が音のある生活を取り戻している。内耳障害による難聴者の中には「聞こえないもの」とあきらめている人が多いという。同病院では「手術でよくなるかどうか一度相談に来てほしい」と話している。

人工内耳は、内耳にあるかたつむりの形をした「蝸牛(かぎゅう)」に電極(直径〇・四ミリ)を挿入し、聴覚神経の末端に直接電気刺激を与えることで耳が聞こえるようにする仕組み。耳の後ろに音を送る送信器を装着し、電極とつながる受信器を皮下に埋め込む。

武田教授によると、手術の対象者は、内耳の障害が原因で難聴になり、補聴器をつけても聞こえない人。聴力を完全に回復させることは難しいが、術後に聞き取り能力を向上させるための言語訓練を受けたり、電流の量や強さを調節したりすることで会話ができるようになるという。

人工内耳手術は過去十年ほどの間に世界各国で広く行われるようになり、日本では一九九四年に保険の適用が認められた。手術は、経験を積んだ医師や術後のリハビリを担当する言語聴覚士がいることなどを条件に、厚生省が認定した医療機関しか実施できず、昨年十月末現在の認定機関は徳大を含め全国に六十四施設ある。

徳大病院は、大阪大付属病院で人工内耳の手術を数多く手掛けてきた武田教授が九九年末に同病院に赴任したことから、昨年二月に認定された。その後、九月と十月に、それぞれ女性と男性の患者を手術した。

そのうちの一人の藤原治さん(74)=鳴門市大麻町板東=は「病気で二十年前から聞きづらくなり、十一年前に全く聞こえなくなった。手術後に『藤原さん、聞こえますか』という先生の声が聞こえたときは本当にうれしかった」と喜ぶ。

武田教授は「声が聞こえる暮らしができるようになる意義は大きい。人工内耳を多くの人に知ってもらえれば」と話している。

Copyright(c) Tokushima Shimbun All Rights Reserved.